Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧

2025.09.02

【株式会社ボーダレス‧ジャパン 代表取締役COO 鈴木雅剛氏】ビジネスは助け合いの循環〜ソーシャルイノベーションの"社会実験場"を作るアタマの中〜

はじめに

貧困や環境破壊、差別や偏見など、世界各地で深刻化する社会課題。こうした問題に対し、ビジネスを手段として立ち向かう企業が「ボーダレス‧ジャパン」です。13カ国50事業を展開する同社は、単なる企業グループではなく、多様な社会起業家が集い、挑戦を続ける"社会実験場"でもあります。

今回お話を伺ったのは、同社COOとして全体の経営統括を担う鈴木雅剛さん。働く人が幸せを感じられる場づくりや、社会的意義と日々の業務をつなぐ仕組みづくり、そして「ビジネス=助け合い」という理念の背景について語ってくださいました。

インタビューでは、学生や若い世代が抱きがちな「原体験がない」という迷いへの明確なアドバイスや、個人のモチベーションを引き出す逆ベクトルの組織論、産学連携によって広がる社会インパクトの可能性についても触れています。

「違和感こそが行動の起点になる」──そのメッセージは、社会課題解決に関わりたいと考えるすべての人にとって、背中を押してくれる力強い言葉となるでしょう。

| 株式会社ボーダレス‧ジャパン 設立 :2007年3月 事業内容. :社会問題の解決を目的とした事業展開(ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業) 本社 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F 東京オフィス:〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル10F H P :https://www.borderless-japan.com/ |

インタビュー実施日:2025年7月28日(月)

世界を変える社会起業家たちのプラットフォーム

竹内:まずは「ボーダレス‧ジャパン」の事業について教えてください。

鈴木:ボーダレス‧ジャパンは、貧困や環境破壊、差別や偏見などさまざまな課題に対して、「事業」という手段で解決に挑んでいる会社です。

社会を変えたいと願う社会起業家やプロフェッショナルが集まり、それぞれが自らの得意を発揮して、新規事業の開発や、事業拡大に取り組んでいます。

竹内:現在50ほどの事業を手掛けられていますね。

鈴木:はい、現在13カ国で50の事業を展開しています。その中にはボーダレス‧ジャパンの中で立ち上げた事業もあれば、法人格を持って独立している事業もあります。形はさまざまですが、同じ理念を共有し、事業の枠を超えて助け合いながら、ともにより良い社会づくりに挑んでいます。

竹内:COOの役割としては、それらの事業を横断的に統括し、経営管理や起業家へのサポートなどを担っているということでしょうか?

鈴木:そうですね。私自身はそのグループ全体の経営を執行する立場にあります。

働くことをもっと幸せにするための"実験場"

竹内:ボーダレス‧ジャパンを立ち上げるきっかけのひとつとして「電車で通勤中の方々を目にしたこと」を挙げられています。どのようなことを感じられたのでしょうか?

鈴木:学生時代、通学の電車で働く大人たちの姿を見ながら、「どうして働くことがこんなにも大変そうに映るんだろう」と感じたことがありました。人生の大半を占めるのに、働くことがただ生活のためだけになってしまったら、どこかもったいない気がしたんです。

それと同時に、働きたくても働けない人や、働くことを選びにくい環境にいる人たちもいる。この現実に触れるうちに、「働くことがもっと幸せにつながる社会をつくりたい」という思いが強くなっていきました。

竹内:働いていてもワクワクできていない人が多くいるのはなぜだと思われますか?

鈴木:一人ひとりが自分の仕事の意味を実感しづらい環境にあることが大きいと思います。企業規模が大きくなるほど、バリューチェーンやサプライチェーンが長く複雑になる。そうすると、人間関係も社内や部門間のやりとりだけになりがちで、社会やお客様との接点が希薄になります。その結果、自分が「誰のために、どんな価値を提供しているのか?」が見えにくくなってしまうのだと思います。

竹内:「社会的意義」と「日々の業務」の間に距離感が生まれてしまう、ということですね。御社はどのような取り組みで、この距離感を解消していますか?

鈴木:私たちが大事にしているのは「相手の顔が見えること」です。例えば、バングラデシュで貧困と闘う仲間たちと共に仕事をしている事業では、日本のメンバーが年に一度、必ず現地を訪れます。そうすることで、お互いの活動や思いを肌で感じることができる。自分たちの仕事が誰を助けているのか、どんな未来につながっているのか、抽象的な理念ではなく、目の前の人と関わるからこそ実感が生まれるんです。

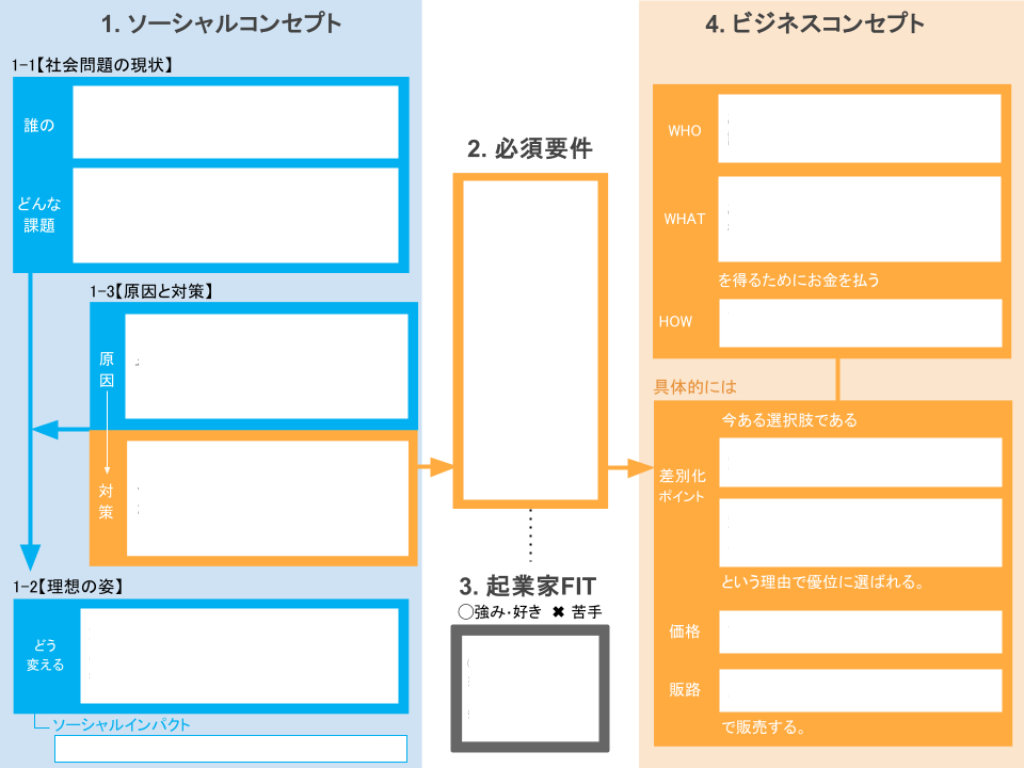

また、ボーダレス‧ジャパンでは、事業の成果を測るうえで「ソーシャルインパクト(社会にどれだけ変化を生み出したか)」を一番大切にしています。そのため、事業ごとに必ず「この事業を通してどんな社会を実現したいのか」というソーシャルコンセプトを描いてからスタートします。

ソーシャルインパクトがお題目のように空虚に聞こえてしまえば、そこに人の気持ちはなかなか乗りません。でも逆に、リアルな手触りがあれば、人は本気で頑張れる。そういう場をつくることが、私たちの経営の核となっています。

ビジネスとは助け合いの循環

竹内:「働きたくても働けない」状況にある方々についてもお伺いさせてください。御社は、働くことが困難な人たちに対して、ビジネスを通じて解決を図っています。なぜビジネスという手段を用いていて、どこを目指しておられるのでしょうか。

鈴木:僕にとって、ビジネスとは助け合いです。それぞれが持っている力やできることを持ち寄り、つなぎ合わせ、共に頑張ることで新たな価値を生み出していく。その価値によって誰かが喜び、また次の価値が生まれていく。これが助け合いの循環です。

従来の画一的な労働観では、どうしても基準から外れた人が取り残されてしまうことがありました。でも、一人ひとりが持つ力や個性をスタート地点にして、柔軟に組み合わせていけば、そこには自然と助け合いが生まれるはずです。

多様な人が共に歩み、新たな価値をつくりながら経済的にも精神的にも豊かになれるそんな社会を、ビジネスという手法で実現したいと思っています。

竹内:「ビジネス=助け合い」という発想は非常に印象的ですね。なぜそういった思いに至ったのでしょうか。

鈴木:それは単純に「他者の幸せが自分の幸せにもつながる」と考えているからです。身近な人に幸せでいてほしい、という気持ちはきっと誰もが持っていますよね。まず自分たちの生活が成り立っていて、関わる人たちも安心して暮らせている。そのうえで、そこに取り残された人たちがいたなら、巻き込んであげればいいと思うんです。

そのときに必要なのは「助ける」のではなく、「共に頑張る」ということ。今の社会では、「自分さえ良ければ」という風潮に押されて、その部分が忘れられがちです。

お互いの良さを組み合わせて、新しい価値が生まれ、それによって喜びが広がる、という循環がつくれたとき、「ソーシャルビジネス」という言葉をわざわざ使う必要もなくなるでしょう。だってビジネスって、本来そういうものだと思うんです。

竹内:今のビジネスシーンにおいて「自分が幸せになるためなら他者が傷ついても構わない」という現象は、なぜ起こってしまうと思いますか?

鈴木:ひとつはコミュニティの崩壊だと思います。昔は親方がいて、目の前に困っている仲間がいれば「一緒に頑張ろうや」と手を差し伸べて、自然に助け合いや巻き込みが起こっていたんですよね。

ところが今は、「巻き込む対象がそばにいない状況」です。コミュニティが分断され、社会課題の当事者と出会うことも難しくなってしまった。

もうひとつは、資本効率という経済原則の影響です。ビジネスは基本的に効率を追求するもの。どれだけ助けたいという気持ちがあっても、資本効率が悪ければ自分たちの生活が成り立たなくなってしまいます。

それを突き詰めていくうちに、「儲からないからやめよう」という選択になってしまうんです。優しさや思いやりが経済合理性に埋もれてしまう瞬間がある、そんなふうに感じています。

人との「関りしろ」を生み出す仕組みをつくっていきたい

竹内:最近では学生の方々から「社会課題に関心はあるけど、どこから始めればいいか分からない」や「自分には原体験がない」という声を多く聞きます。

鈴木:僕は「原体験はいらない派」なんですよ。定義にもよりますけど、"社会課題の当事者"としての原体験は、必ずしも必要じゃないと思っています。大事なのは「何かおかしくない?」という違和感に、素直に手を伸ばせるかどうかです。

学生たちに「原体験がない」のは、社会課題に目を向ける心の余裕がないからではないでしょうか。例えば、目の前でおばあちゃんが信号を渡れずに困っていたら、多くの人は自然に手を差し伸べますよね。けれど、人間にはもともと、優しさや利他的な気持ちが備わっている。けれど、対象の抽象度が上がってしまうと、その気持ちが働きにくくなってしまうんです。

家族ですら助け合いの関係が希薄化しているという話もあります。本来人間に備わっている「助け合いの気持ち」を引き出す仕組みが、社会からどんどん失われてきているというのが実態だと思います。だからこそ、僕たちはその"関わりしろ"をもう一度つくり直していきたいんです。

竹内:まさに、その助け合いを事業として取り組まれているのが御社なのだと感じます。

鈴木:そうですね。ボーダレス‧ジャパンとしてのビジネスのほかにも、「NPO法人ボーダレスファウンデーション」や、自治体との連携を図る「公民連携室」など、さまざまな形を通じて社会に「関わりしろ」を生み出そうとしています。

現代社会はみんなが本当に忙しいので、自分から一歩を踏み出すのが難しい。でも、心の奥に「何かやりたい」という思いを持っている人はたくさんいると思うんです。僕たちはその小さな思いを形にできるような場所や仕組みをつくっていきたいと思っています。

社会起業家と支援者に必要な3つの力

竹内:以前のインタビューで、社会起業家に必要な力として「決める力」「理想の未来を描く力」そして「巻き込む力」のお話をされていました。御社は社会起業家の支援もされていますが、支援者側にはどのような力が必要だと考えますか?

鈴木:支援する側に求められる力も、実は起業家と同じだと思っています。

何より重要なのは「自分で決める力」です。どんな職種や立場であっても、自分で決めて進む。成功も失敗もすべて自分の責任。でも、本気であればあるほど周りの仲間が自然と助けてくれる。そのサイクルが回ることで成功の確度が上がります。

次に「理想の未来を描く力」です。ボーダレス‧ジャパンの事業開発は「社会インパクトを生み出す事業モデル」を構築することが基本になります。そのためには、課題を乗り越えた先にある"理想の姿"を語れることが重要です。それがなければ、自分たちがやっていることの意味もわからなくなってしまう。「理想の未来を描く」ということは、「未来に自分がどうなっていたいのか」を描くということです。

そして最後に「巻き込む力」。ソーシャルビジネスは助け合いそのものなので、大きなインパクトを生み出すためには仲間を集め、お互いの持っているものを組み合わせることが欠かせません。その協働こそが本質的な変化を生み出す力になると考えています。

個のモチベーションを支える逆ベクトルの組織図

竹内:鈴木さんはかつて「モチベーション」について研究されていたと伺っています。なぜモチベーションを研究テーマにしようと思われたのでしょうか?

鈴木:大学時代に塾の講師をしていた経験がきっかけですね。やる気に満ち溢れている先生と、そうでもない先生...その差はすごく明確で、「なんでこうなるんだろう?」という疑問を強く感じていました。その理由をちゃんと学びたい、理解したいと思ったことが、モチベーションの研究に興味を持ったきっかけです。

竹内:そのときの学びは、現在の事業やお仕事にもつながっているのでしょうか?

鈴木:つながっていると思いますね。僕の根底には、「人という存在のメカニズムを理解したい」という思いがずっとあります。多くの人は素晴らしい力を持っているのに、それが発揮されないまま終わってしまうのは本当にもったいない。だからこそ、彼らの力が健全に発揮される仕組みを作れないか?と考えるようになりました。

モチベーションとは個の内側に入っていくプロセス、それを関係性の中で引き出すのがリーダーシップで、アウトプットされたものを社会に実装するのがビジネスだと、僕は捉えています。人を理解する過程において、モチベーションの研究はすごく役に立っているし、今でも研究の延長を実戦でやっている感じはありますね。

竹内:今でも研究は続いているわけですね。

鈴木:ボーダレス‧ジャパンは"社会実験場"としての側面をもっています。ここに参加する人には「働かせてほしい」という発想ではなく、「自分がやりたいことを実現するためにこの場をどう活かせるか?」という視点が不可欠です。

創業当初に描いた組織図も、一般的な三角形のヒエラルキー型ではなく"逆三角形"のものでした。つまり一人ひとりが主役であり、その人の挑戦をサポートするために存在するのが管理組織。上からの指示で人が動くのではなく、会社が個のモチベーションを支える構造です。個々人の想いが尊重され、仲間と共に挑戦できる──そんな環境こそが、ボーダレスが大切にしている会社としてのあり方です。

産学連携で"社会実験"を体系化したい

竹内:本プログラムは、「社会課題を解決できる人材を育てること」をミッションに掲げています。大学が持つ資源をビジネスと掛け合わせることで、新しい価値を生み出していきたいと考えていますが、産学連携について期待する部分はありますか?

鈴木:すでにボーダレス‧ジャパンでも大学との連携はかなり進んでいます。当社の組織形態や考え方に関心を持ってくださった先生が論文を書いてくれたり、研究のために当社のメンバーがインタビューを受けたりする機会もあります。

また、教育事業の一環として展開している「夢中教室」では、東京学芸大学さんとの共同研究を通じて、不登校の子どもたちが幸せに学び、自分の道を歩んでいけるための仕組みづくりにも取り組んでいます。

大学や研究機関は専門的な知見の宝庫です。だからこそパートナーとして、2つの点に期待しています。ひとつは、現場で生まれた成功事例を学術的に整理して体系化し、より広く社会に届けていけるということ。もうひとつは、その仕組みが人々にとって本当に幸せにつながるものかを、客観的に見極められるということです。

ボーダレス‧ジャパンは教育機関ではありませんから、学生という集団を束ねて育てていく機能は持っていません。教育機関との連携で彼らの力を借り、確かなソーシャルインパクトを共に創出していきたいと思っています。

違和感に飛び込める人へ

竹内:本学には多様な社会課題に向き合おうと志を持つ学生たちが多く在籍しています。彼らに、メッセージをいただけますでしょうか。

鈴木:何か違和感を覚えたら、それを放っておかずに一歩動いてみる。これを何度も繰り返すことが大切だと思います。

やりたい‧やりたくないという感情は、実は後天的なものなんです。臨床心理の分野でも言われる通り、自己効力感を持てた体験こそが「やりたいこと」につながります。だから頭で考えるより、まずやってみること。アクションを繰り返すことで、自分の関わり方や、持っているタレントが自然と見えてくるはずです。

そしてそのタレントは多くの場合、自分では気づけません。頑張っていることほど、「努力している」と感じるので、それが強みのように錯覚してしまう。でも、本当のタレントは"自然にできてしまうこと"なんです。周囲が「すごい」と思っているのに、本人は「普通だ」と思っているようなこと。それは、他者との関係性の中でようやく浮かび上がってくるものです。だからこそ、違和感に飛び込み、人との関わりの中でのトライ&エラーを繰り返すこと。その実践の積み重ねが、自分を知り、社会課題との接点を見つける道筋になっていくと思います。

竹内:例えば、臨床心理学を学ぶ学生たちには、「他者の話をしっかり聞ける」というタレントがあると感じています。発信することに重きが置かれる時代に、「聞く力」の価値は高いと思っていますが、彼らに期待することはありますか?

鈴木:たしかに「人の話をちゃんと聞ける」というのは、今の社会で非常に重要なタレントだと思います。

高度経済成長期から日本では「ついてこい」タイプのリーダーシップが主流でした。今は「対話」が重要視されているけど、「対話って具体的にどうするの?」っていうのは、意外とまだ多くの人が理解しきれていないのが現状です。日本においては対話型のリーダーシップってほぼないんじゃないでしょうか。本人のタレントがたまたまあって、リーダーはそれに依存している、というケースがほとんどだと思います。

これから助け合いの社会をつくっていくには、対話型の仕組みや、問いを立てながら一緒に歩んでいく力が欠かせません。臨床心理学を学んでいる方々は、その力を自然に磨いてきた人たちだと思います。だからこそ、みんなが集まり共に進む未来を描くうえで、大きな役割を担える存在なのではないでしょうか。

おわりに

鈴木さんの語る「ビジネス=助け合い」という考え方は、経済効率や利益追求が優先されがちな現代において、とても本質的でありながら見失われがちな価値観です。相手の顔が見える関係性を大切にし、互いの力や個性を組み合わせながら価値を生み出す。そのプロセスこそが持続的な社会変革の土台になることを、ボーダレス‧ジャパンの事業は示しています。

また、「原体験はなくてもいい」「違和感を放っておかず行動する」という言葉は、これから社会に出る学生や、ソーシャルビジネスを志す人々にとって大きな指針となります。関わりしろを生み出し、人と人をつなぐ仕組みをつくる姿勢は、臨床心理学が重視する"関係性の質"にも通じ、社会の多様性を尊重する文化を広げる原動力となるはずです。

さらに、鈴木さんは「臨床心理学を学ぶ学生には、他者の話をしっかり聞けるというタレントがある」と語っていました。発信や自己表現が重視される時代だからこそ、「聞く力」こそがこれからの社会を支える重要な基盤になります。対話型のリーダーシップを実現し、人々を巻き込みながら共に歩むイメージを具体化していくこと。それはまさに、臨床心理学を学ぶ皆さんに期待されている役割です。

社会課題の解決は、壮大なビジョンや特別な経験から始まるとは限りません。小さな疑問や違和感に向き合い、人との関わりの中で試行錯誤を重ねること。その積み重ねが自分だけの原体験となり、やがて誰かの希望につながる。今回のインタビューは、そのことを強く教えてくれます。

この言葉や考え方が、読者の皆さんにとって「最初の一歩」を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

京都文教大学 地域企業連携コーディネーター

竹内良地

| インタビュアー | 竹内良地 京都文教大学 地域企業連携コーディネーター / Actors合同会社COO 2017年に京都文教大学臨床心理学部を卒業後、新卒でネスレ日本株式会社に入社。セールスや企画業務を担当。2022年には人材育成‧組織開発プロジェクトをオーナーとして成功に導き、社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、スタートアップ企業を経て、Actors合同会社の立ち上げに参画しCOO(最高執行責任者)に就任。心理学の知見を活用した企業におけるビジネス課題の解決やオープンイノベーション創出を行う「ラポトーク」事業を立ち上げ、責任者を務める。加えて、京都文教大学にて文部科学省採択事業「大学連携型ソーシャル‧イノベーション人材養成プログラム」における地域企業連携コーディネーターを務め、大学‧企業‧地域団体間の連携に尽力。 |

「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介

龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。

公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html

お問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXy4M4_xmAHPJu0lFeUyrG-comYT_mSQrCZosOwUWS1By73Q/viewform