Topics 2025 2025年度ニュース・プレスリリース一覧

2025.07.09

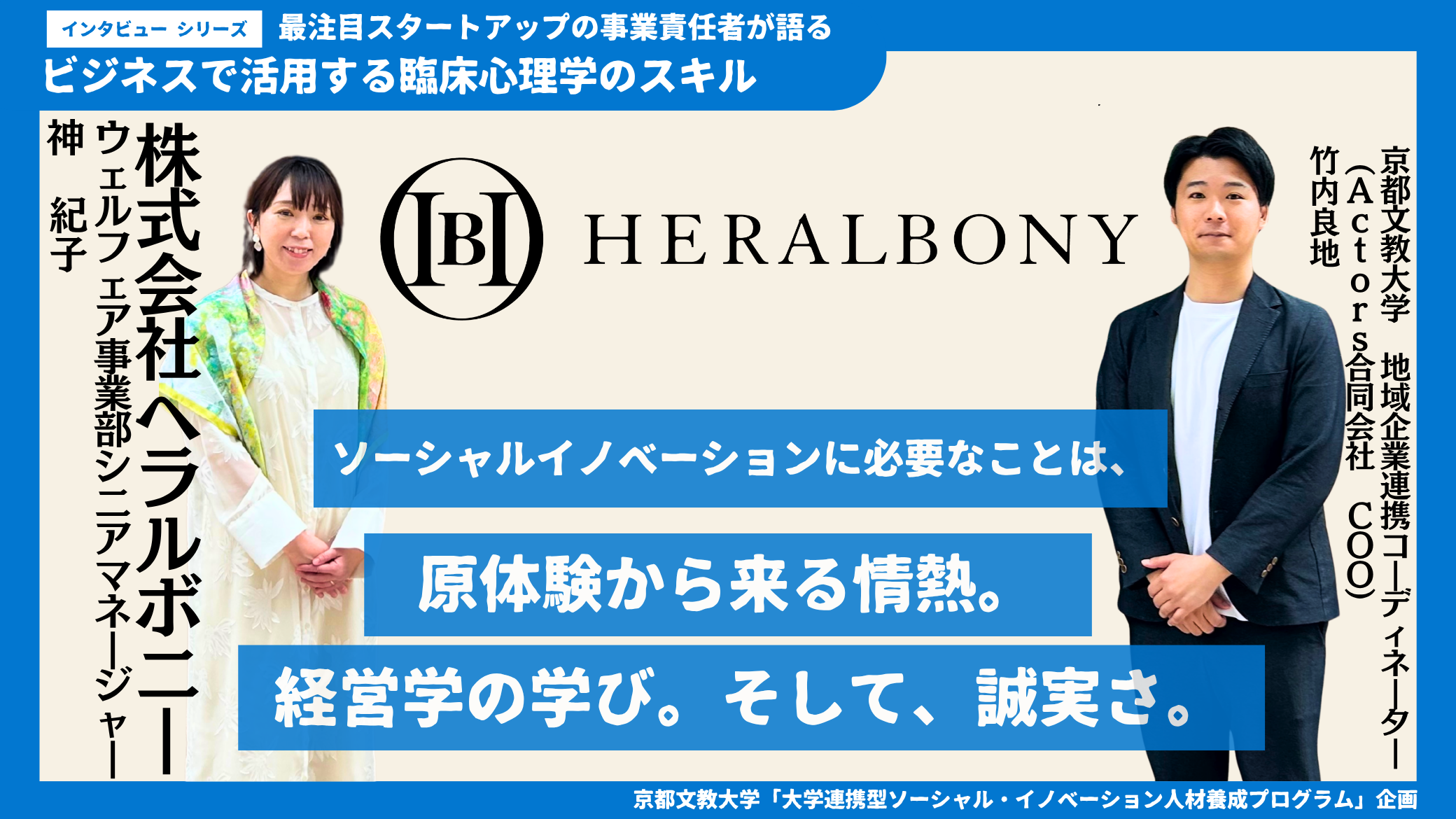

【株式会社へラルボニー 神紀子氏】ソーシャルイノベーションに必要なことは、原体験から来る情熱。経営学の学び。そして、誠実さ。

はじめに

「異彩を、放て。」

この壮大なビジョンを掲げる株式会社ヘラルボニーは、障害のある作家のアートを通じて社会の価値観に変容をもたらしてきました。今回のインタビューでは、同社ウェルフェア事業部の責任者・神紀子さんにご登場いただき、ソーシャルビジネスにかける想いや、社会の「生きづらさ」に向き合う姿勢について伺いました。

「原体験がない」と思っている人は、実はもう入口に立っている――

神さんの言葉は、社会課題に関心を持ちながらも一歩を踏み出せずにいる方に、大きな勇気とヒントを与えてくれます。臨床心理学やソーシャルイノベーションを学ぶ私たちにとっても、「違い」と共に生きる社会のデザインは、まさにこれからの時代に必要な視点だと感じました。

本記事では、神さんのキャリアの歩みから、ヘラルボニーの新たな挑戦「DIVERSESSION PROGRAM」や「HERALBONY ACADEMY」の構想、そして産学連携の可能性に至るまで、社会変革のリアルな現場をご紹介します。

|

株式会社ヘラルボニー |

インタビュー実施日:2025年5月29日(木)

ソーシャルビジネスをやるなら社会の「生きづらさ」を解消しないと根本的な解決にはならない

竹内:まずは、御社の事業概要について教えてください。

神:ヘラルボニーは、今から約7年前に双子の兄弟である松田崇弥と文登が創業した会社です。現在は主に、障害のある作家さんのアートを通じて、その魅力を社会に届け、障害に対するイメージを変えていく取り組みを行っています。

松田崇弥と文登には重度の知的障害を伴う自閉症である兄、翔太さんがいます。2人にとって翔太さんは大好きなお兄さんで、普段は泣いたり笑ったり、ときには喧嘩もしたり、ごく普通の兄弟として仲良くやっています。

しかし、一歩外に出て社会の目にさらされると、「かわいそう」と言われたり、バカにされたりする。「障害がある人だって同じ人間なのに」、その悔しさが原体験となり、「お兄ちゃんが幸せに生きられる世界を作りたい」という想いから始まった会社です。

社名の「ヘラルボニー」は、翔太さんがノートに書いた謎の言葉が由来となっています。障害のある人のイメージを変容させたい、そして、最終的には世界中のすべての人の「異彩」が活きる社会を目指しています。

竹内:ヘラルボニーに入社されるまでの、神さんご自身のキャリアについてもお聞かせください。

神:ソーシャルビジネスの世界に興味を持ったのは30歳の頃ですが、きっかけはもう少し過去に遡ります。私は新卒で株式会社リクルートに入社しました。あるとき「世界一周をしたい!」と思い立ち、会社を辞める決意をしました。ただ、その前に英語を話せるようになろうと思い、フィリピンのセブ島に留学をしたんです。

セブで英語を学んでいるうちに親しくなった先生に、「紀子はなんで英語を勉強しているの?」と聞かれました。私が「世界一周に行きたいから」と答えると、先生は「それはとても大きな夢ね!」「私も日本に行きたい!」と言ってくれて。私も「ぜひ来てよ!日本は本当にいい国だよ!」と返したんですが、後で知ったのは、フィリピンは貧富の差が大きくて、パスポートやビザを取ることすら簡単ではない、という現実でした。

先生は20代前半で、働きながら大学に通って妹や弟を養っていました。それを知って、自分がいかに恵まれていたかを痛感しました。そして、何の悪意もなく「来ればいい」と言った自分が恥ずかしくなりました。こんなに素敵な先生なのに、選択肢すら持てない。「こんな理不尽な社会を変えたい」と思うようになりました。

最初にやったことはNPOでのプロボノ活動です。活動を通じてわかったのは、NPOという組織は常にリソースが不足しているということ。だから一人ができることは多いほど良い。でも、私は知識も経験も十分ではありませんでした。

「このままではダメだ」と思い、株式会社グロービスに転職。同時にグロービス経営大学院でMBAを学びながら、経営学を身につけました。グロービスに在籍した6~7年の間に、本格的にソーシャルビジネスに取り組みたいという思いが強くなりましたが、その頃はまだ「どんな社会課題を解決したいのか」が、自分の中ではっきりしていませんでした。

そんな中、大きな転機がありました。子どもを授かったことです。その子が産まれる前に一度流産を経験したこともあって、「命が生まれることってすごいことだ」と、その尊さを実感しました。この経験から「子どもたちが幸せに生きられる社会を創りたい」というビジョンが明確になってきました。

日本は先進国の中でも自殺率が高い。特に若い世代の自殺を止めたいと考えていました。ほかにも、いじめや不登校の子どもたちをケアしたいなど、やりたいことはたくさんありましたが、ソーシャルビジネスをやるなら、日本にある「生きづらさ」そのものを解消しないと根本的な解決にはならないのではと感じていました。

だからヘラルボニーと出会ったときは、「これだ!」と直感しましたね。この会社の「普通じゃないということ。それは同時に可能性だと思う。」という言葉が私はとても好きで。日本にある「普通」や「当たりまえ」の押し付け、みんなと違うことが良しとされない価値観が大きく変容したとき、本当に生きやすい社会になると信じて、ヘラルボニーに入社しました。

「気づけていない自分」に気づいてほしい

竹内:ご入社された当時の想いと、今のヘラルボニーでの取り組みはどのようにつながっていますか?

神:私たちウェルフェア事業部での取り組みが、まさに自分がやりたかったことです。ウェルフェア事業部の使命は「すべての人が違いを面白がって、幸せに生きられる社会を作ること」です。これは今までのアート事業とは少し違う、新しいチャレンジです。

アート事業は、「こんな素敵な作品を障害のある方が描いたの?」という驚きを通じて、障害のある方へのイメージを変容させていくというプロジェクトです。

一方、ウェルフェア事業部ではアートは使わず、クリエイティブな体験を通して、ヘラルボニーが大切にしてきた「みんな違う」という思想をよりダイレクトに伝えます。障害の有無や年齢に関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会を目指して、2年前に立ち上がったばかりの新しい部門です。

竹内:具体的にはどのようなプログラムですか?

神:現在、主に取り組んでいるのは「DIVERSESSION PROGRAM(ダイバーセッション・プログラム)」というDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)研修です。これは企業向けに提供していて、企業のDE&I推進をサポートする、というものです。

開発責任者でありメイン講師を務めるのは、菊永ふみさんで、彼女は私と一緒に事業を立ち上げたメンバーでろう者です。彼女がこれまでマイノリティとして感じてきたことや、社会でのリアルな経験を、自分の言葉で伝えてくれます。

菊永さんが作ったプログラムは、楽しみながらも驚きのある体験ができる工夫がされていて、参加者の心にグッと刺さるものです。マイノリティとマジョリティの違いや、障害の有無という固定観念について考えさせられ、参加者の心に問いを残す内容になっています。

竹内:このプログラムは、菊永さんと神さんが二人三脚で作り上げてこられたと伺っています。どのような経緯でプロジェクトがスタートしたのでしょうか。

神:私たち自身の想いもありましたが、それ以上にお客様からのニーズが大きかったことがきっかけです。「ヘラルボニーにもっとDE&Iのことを教えてほしい」「相談に乗ってほしい」という声を多くいただくようになり、それならば私たちにできるDE&I研修を作ろう、という形でプロジェクトが始まりました。

竹内:参加者の皆さんの反応をご覧になって、どんな変化が生まれていると感じますか?

神:本当に面白いくらい、参加者の方々には大きな変化が表れます。最近特に印象的だったのは、「自分はもっと良い人間だと思っていました」と正直に話してくださった方がいたことです。

もちろん、その方が悪人だったということではなく、誰もがアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を持っています。特にマジョリティ側にいると、普段の生活の中でマイノリティの方々がどれだけ生きづらさを感じているかに気づくことはとても難しいです。だからこそ、気づいたときにグサッと刺さるんです。「どうして今まで気づけなかったんだろう」って。

「気づけていない自分」に気づいていただく。これは、私自身がセブ島で自分の無知に気づかされた体験と近いものだと思います。

体験を通じて涙を流す方もいれば、実際に行動が変わる方もいます。例えば、街で障害のある方を見かけたとき、今までだったら「どうしたらいいかわからない」と一歩踏み出せなかった人が、「声をかけてみよう」と思えるようになった、という声もいただきます。

日常へのアンテナが次第に研ぎ澄まされ、「ちがいは、恐るものじゃない」「ただ違うだけで、同じである」という感覚にたどり着く。参加された方々のこういった変化を、実際に目の当たりにしています。

竹内:まず「気づく」こと、そしてそれを「当たりまえにする」ことを実践されているところが素晴らしいですね。

産学連携による知見の蓄積は今後のビジネスに不可欠

竹内:ウェルフェア事業部として、「DIVERSESSION PROGRAM」の発展形を今後展開されると伺いました。新しいプロジェクトについて教えてください。

神:「HERALBONY ACADEMY」という新しい取り組みを、リブランディングの一環として始める予定です。DE&I研修だけでなく、組織や社会の中で、より多くの人が自分らしい「異彩」を発揮できる環境づくりを、さらに広げていきたいと考えています。

世の中の意識変容を進めていくには、DE&Iという言葉だけにとどまらない広がりが必要です。一方で、「DE&I」という言葉自体が浸透しておらず、「自分には関係ない」と感じてしまう人もまだまだ多い。でも、誰もが「気持ちよく働きたい」「自分の強みを生かしたい」「やりたいと思うことをしたい」という根源的な欲求は持っているはずです。

「HERALBONY ACADEMY」は、まさにその「自分らしさ」や「異彩」を活かし合える組織や社会を実現するためのものです。DE&Iの枠を超えて、より多くの人が自分らしさを発揮できる環境づくりを目指していく、というメッセージをこれまで以上に広げていきたいと考えています。

竹内:今後はアカデミックな領域にもチャレンジされていくということですね。本学も近年は産学連携に注力しています。大学やアカデミアに対して期待していること、連携したいことなどはありますか?

神:ありますね。大学や研究機関と連携し、理論やエビデンスをしっかり積み上げていくことは不可欠だと思います。

私たちだけでは難しいと感じているのが、一つのテーマを深く突き詰めて、理論的に証明していく部分です。会社として社会を動かしていくにはスピード感や実践が求められますが、エビデンスや事例といった裏付けがなければ、なかなか新しいことに踏み出しづらい面もあります。

その点、産学連携が進むことで、社会に新しい方向性を示すことができると感じています。経済的な側面と、学術的な裏付け。この両輪をしっかり組み合わせて、それぞれの強みを活かしながら一緒に進んでいけたら、素晴らしいものが生まれると思います。

竹内:本学ではいわゆるメンタルヘルスを支えるための学問・臨床心理学に強みがあります。この臨床心理学の知見が、御社の取り組みに貢献できる部分はありますか?

神:ご一緒できることがたくさんあると思います。実際、私たちのもとには障害者雇用に関するご相談や悩みが多く寄せられていますが、正直なところ私たち自身の知見がまだ十分とは言えません。

ですので、まずは私たち自身が臨床心理学の情報や知識をしっかり学び、大学の皆さんと連携しながら、それをどう社会に伝えていくかを一緒に考えていけたら嬉しいですね。

当社が追求する「すべての人が自分らしさを発揮できる、働きやすい組織とは何か?」という問いに対して、クライアントと大学が一体となって新しいモデルを作っていく。そんな可能性は今後あるかもしれないですね。

「原体験がない」と思っている人は実はもう入り口に立っている

竹内:本プログラム(ソーシャルイノベーション人材養成プログラム)では、3つの異なる専門性を持つ大学院が連携し、さまざまな社会課題を解決できる人材を育てていこうとしています。神さんも20代の頃からソーシャルビジネスに関心を持ち、さまざまな学びを積まれてきたと思いますが、ソーシャルビジネスを実現するために、どんな経験や学び、考え方が大切だと思われますか?

神:大切なことは3つあると思っています。まず、圧倒的に必要なのは情熱です。これは原体験からくる強い想いです。「絶対にこれをやり遂げたい」「死んでもやるんだ」というくらいの情熱がないと、ソーシャルビジネスはなかなか前に進みません。私自身も、事業がうまくいかない時期はあって、思い悩む瞬間も多くありましたが、想いがあったからこそ踏みとどまることができました。前に進む力は、情熱からしか生まれないと思います。

2つ目は、経営学ですね。これを知っておくのと知らないでいるのでは、やはり違うかなと思います。ソーシャルビジネスは資本主義の中で戦っていかなければならないので、ビジネスの言語を使いこなせないことには相手に認めてもらえません。基礎を押さえておくだけでも、ビジネス上の障壁を乗り越えやすくなると思います。

そして3つ目は、「誰とやるか」です。ソーシャルビジネスは複雑性が高くて、ハードルも多い。だからこそ、チームの一体感が必要になります。個人の在り方で言えば、「この人と一緒に働きたい」「この人がそう言うのなら」と思ってもらえる「誠実さ」が必要です。それぞれの強みを生かしながら違うアプローチをしていても、目指している場所は一緒、というメンバーとチームが作れれば最高ですね。

竹内:「自分には原体験がない」と感じている学生も多いと個人的には感じています。そのような学生たちにアドバイスできることはありますか?

神:原体験は自分で創れると思っています。「原体験がない」と感じているということは、裏を返せば「原体験があったらいいな」「原体験がほしいな」という気持ちがあると思うんですよね。そういう人は実はもう入口に立っていて、あとはどうやって創るか?を考えるだけ。そして、その答えは「とにかく興味のあることを手当たり次第に経験してみる」ことだと思います。

私はたまたまセブ島への留学がきっかけになりました。どこで自分の心に火がつくかは本当にわかりません。だからこそ、できるだけ多くのことにチャレンジしてみること。同じ毎日を過ごしているだけでは新しい原体験は生まれにくいので、自分から変化を起こしていってほしいですね。

ただ、焦らなくてもいいと思います。私自身、MBAを学んでいたとき「自分は何をやりたいのか」を問われて悩んだ時期がありました。そのとき、国際政治学者の緒方貞子さんの存在を知りました。彼女は博士号を取得された後に、出産と育児を経て40歳を超えてからキャリアを一気に拡大されました。だから「ない自分」に焦る必要はないと思います。今の経験はきっと後から生きてくるので、まずは目の前のことに挑戦してみてほしいです。

人は本来「違い」にそこまで敏感ではないはず

竹内:神さんご自身がこれからヘラルボニーで実現していきたいことがあれば教えてください。

神:やはり「教育」に力を入れていきたいですね。子どもたちって本当にすごいなと感じます。昨年の秋、仙台で「ダイバーシティフェスタ」というイベントを開催しました。親子連れや障害のあるなしに関わらず、さまざまな方が参加してくださって、みんなで楽しめる場になりました。

例えば、ライブペインティングの会場では、作家さんが描いているアートの前に子どもたちがどんどん近づいて覗き込んだり、一緒に段ボールハウスで遊んだりしていました。大人は遠慮がちに見ているのに、子どもたちは本当に自然に混ざり合っているんです。

本来、人は「違い」を感じ取る力を持っていると思うんです。でも、子どもたちはまだそこに「こうあるべき」とか「違うから距離を置こう」みたいなバイアスがない。だから、障害があるなしに関わらず、一緒に遊んだり混ざり合ったりできるんですよね。 成長するにつれて、分離教育やいろいろな社会の影響で、「違い」に対して慎重になったり、距離を取るようになってしまうのかなと感じます。

子どもたちが障害の有無に関係なく一緒に楽しく育つことができる場所や、みんなが自然に混ざり合える社会を作っていきたい。そのための教育や居場所づくりにこれからもっと取り組んでいきたいと思っています。

自分に起こったことはすべて自分だけの特別な経験

竹内:最後に、大学院でソーシャルイノベーションを学んでいる学生や、これから社会でソーシャルビジネスを実現しようとしている方々に向けて、メッセージをお願いします。

神:自分が選ぼうとしていることに自信を持ってほしいです。私自身が今のキャリアを選んだとき、今でも印象に残っている言葉があります。ソーシャルビジネスの世界に進みたいと思いながらも、条件面や将来への不安から最後の一歩を踏み出せずにいたとき、ある人から「セブ留学に行って、社会課題を解決したいと帰ってくる人なんて、100万人に1人もいないですよ」と言われたんです。「それだけ強い想いがあるなら、あなたはそれがやりたいんですよ。その想いを大事にした方がいいですよ」と背中を押してもらって。そのとき、自分に起こったことは誰にでも起こるわけではなく、自分だけの特別な経験なんだと気づいたんです。

今、ソーシャルビジネスやソーシャルイノベーションを学びたいと思っている学生の皆さんも、きっかけは人それぞれだと思います。「なんとなく」選んでいたとしても、選んだ時点ですでに何百万分の1の存在です。そのことに、ぜひ絶対的な自信を持ってください。そういう方たちが増えることで、必ず世界は前進していきます。自分を信じて、いろんなことにどんどんトライしてみてください!

おわりに

ヘラルボニーが目指すのは、「違い」を尊重することが当たり前となる社会。

そのためには、アートや教育、そして企業やアカデミックとの協働を通じた地道な変化の積み重ねが必要です。まさに臨床心理学が培ってきた「人の多様性と向き合う力」が求められる場でもあります。特に、アートや教育の重要性については、京都文教大学が長年培ってきた芸術療法や箱庭療法などの知見とも重なると感じます。

神さんの言葉には、「気づけていない自分」に気づくことの尊さと、その気づきから行動へと移す力強さがありました。これらは、ソーシャルイノベーション人材養成プログラムでの学びにおいても核となる姿勢です。

「自分に起こったことは、自分だけの特別な経験」、この言葉に背中を押された方も多いのではないでしょうか。

社会課題に向き合おうとする際、壮大な使命感や完璧なビジョンが最初から必要なわけではありません。むしろ、自分自身の経験から湧き上がる気づきや疑問が、他の誰かの希望になり得る。神さんの歩みがそうであったように、「原体験」は自分の人生を通してしか見つけられない、かけがえのない起点です。

だからこそ、まずは「自分は何に心を動かされたのか」を見つめてみてほしいと思います。そして、もし「この課題に向き合いたい」と思えたなら、その情熱を起点に、臨床心理学にとどまらず、さまざまな学問や現場の声に触れ、視野を広げていってください。

解決したい社会課題が明確になれば、あとは多様なバックグラウンドを持った仲間とともに学び合い、対話を重ねながら、情熱を持って進んでほしいと強く思っています。

京都文教大学 地域企業連携コーディネーター

竹内良地

| インタビュアー | 竹内良地 京都文教大学 地域企業連携コーディネーター / Actors合同会社COO 2017年に京都文教大学臨床心理学部を卒業後、新卒でネスレ日本株式会社に入社。セールスや企画業務を担当。2022年には人材育成・組織開発プロジェクトをオーナーとして成功に導き、社内コンテスト「イノベーションアワード」を受賞。その後、スタートアップ企業を経て、Actors合同会社の立ち上げに参画しCOO(最高執行責任者)に就任。心理学の知見を活用した企業におけるビジネス課題の解決やオープンイノベーション創出を行う「ラポトーク」事業を立ち上げ、責任者を務める。加えて、京都文教大学にて文部科学省採択事業「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」における地域企業連携コーディネーターを務め、大学・企業・地域団体間の連携に尽力。 |

「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介

龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。

公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html

お問い合わせ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXy4M4_xmAHPJu0lFeUyrG-comYT_mSQrCZosOwUWS1By73Q/viewform