Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧

2025.01.21

【月桂冠株式会社 立花規志夫氏・塔野岡良次氏】創業から約400年の月桂冠。創造と革新を繰り返す「イノベーション」のDNAに迫る。

はじめに

江戸初期に創業し、400年近い歴史を持つ月桂冠株式会社は、日本酒づくりに科学的アプローチを取り入れ、時代ごとに多彩なイノベーションを実践してきた企業です。かつては職人の勘と経験だけで支えられていた日本酒の製造工程に、民間としては初の研究所を設立(1909年)し、当時は腐りやすく日持ちしないという課題を抱えていた日本酒を、科学の力で品質向上へ導きました。

さらに、寒造りの過酷な環境を改善し、機械化や空調技術を導入することで働きやすい現場づくりを進め、現代においては「アルゴ」のような低アルコール日本酒や、「糖質・プリン体Wゼロ」「ノンアルコール日本酒(日本酒テイスト飲料)」といった多様な商品開発を行うことで、消費者のライフスタイルに寄り添った新たな需要を切り拓いています。

これらの取り組みは、いずれも社会的課題の解決と企業の持続的成長を両立する「ソーシャルイノベーション」の好例と言えます。

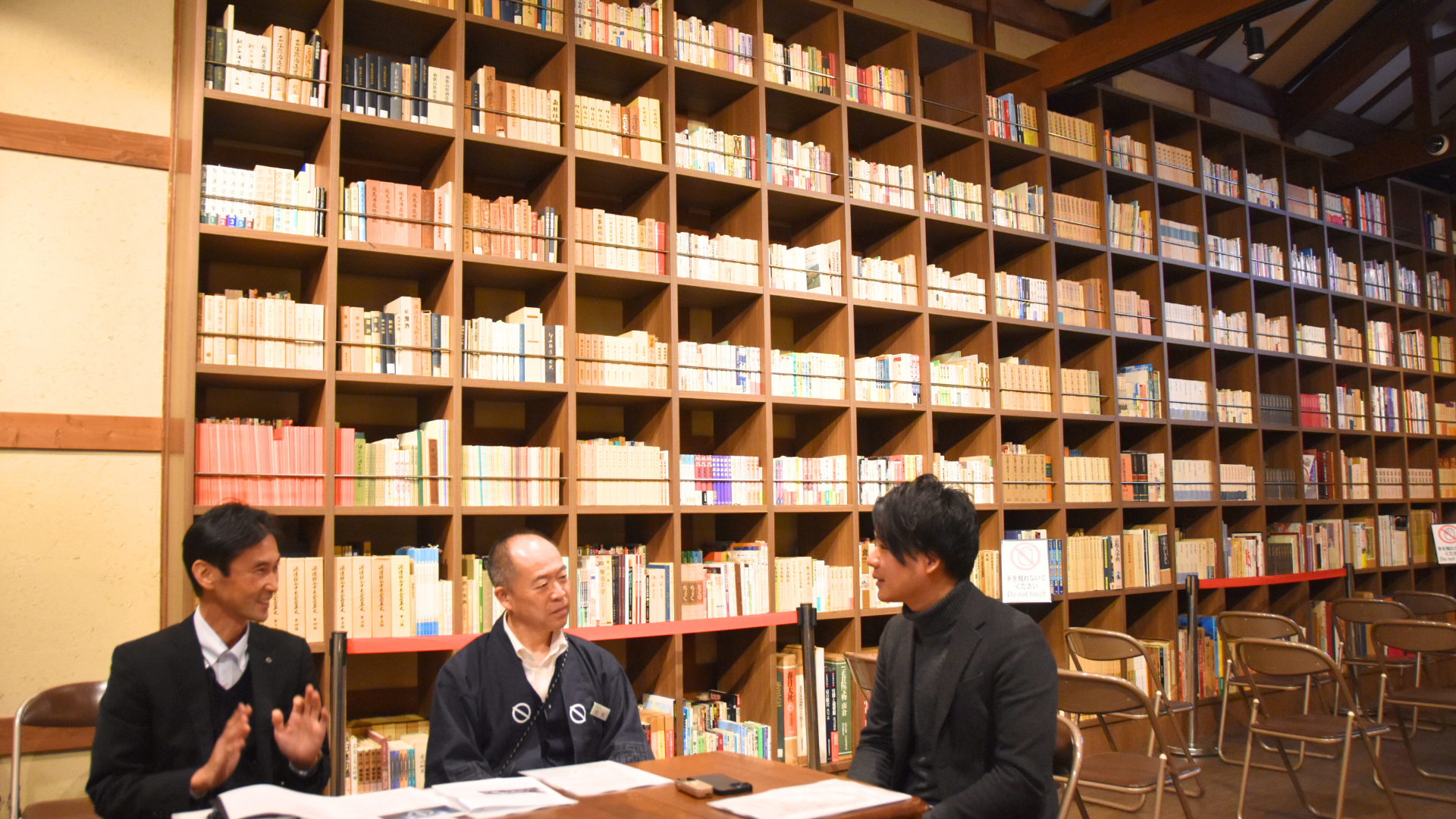

本記事では、月桂冠がいかに伝統を守りつつ、絶えず創造と革新を繰り返しながら企業や社会の新しい価値を生み出しているのか、月桂冠大倉記念館館長の立花規志夫様と総務部広報課長の塔野岡良次様をお迎えし、その核心に迫ります。

月桂冠株式会社

創業 :1637年(寛永14年)

事業内容:清酒やリキュール類の製造販売、ビールやワインの輸入販売

住所 :〒612-8660 京都府京都市伏見区南浜町247番地

H P :https://www.gekkeikan.co.jp/

インタビュー実施日:2024年12月19日(木)

日本酒に科学を持ち込んだ先駆者

竹内良地(以下、竹内):まず御社の事業内容と、成り立ちについて教えてください。

立花館長(以下、立花):弊社は清酒メーカーで、清酒の製造販売が主な事業です。創業は1637年、江戸初期に地元の造り酒屋としてスタートし、明治以降に全国区の企業へと成長しました。

全国進出を果たせたのは、その時期にある転機があったからです。11代目の大倉恒吉の時代、1909年にお酒を科学的に考える「大倉酒造研究所」が設立されました。ここで培った技術を持ってさまざまなことができるようになったことで、全国展開が進んでいきました。

竹内:民間の会社が研究所を作るというのは、当時としては珍しいことですよね。設立にはどのような経緯があったのでしょうか?

立花:おっしゃるとおり、民間としては初めての日本酒の研究所でした。国が公的な研究所を作ったのが1904年、その5年後なので当時としては画期的な研究所だったと思います。

なぜそのような研究所が必要だったかというと、職人の経験と勘だけで作られていた時代の日本酒は、日持ちがせず腐りやすいという問題がありました。そこに科学の力を入れることによって、変革をもたらしていこうという思いが強かったようです。

過酷な現場だからこそ息づいた「働き方」への思い

竹内:施設見学をさせていただき、商品のクオリティを追求する姿勢と同時に、従業員の働き方改革にも積極的に取り組まれている、という印象を受けました。

立花:それはかつての日本酒造りの過酷な環境を改善してきた歴史が背景にあると思います。

昔は日本酒といえば寒造りがメイン。冬場の厳しい寒さの中で、力仕事があたりまえ。人的負荷がかかる作業が非常に多かったのですが、研究所によって科学的な知見を得るにつれ、機械化も進めていくようになりました。

人的負担が改善したばかりでなく、特に空調設備の普及によって、より衛生的な商品を作れるようになりました。

竹内:御社の基本理念にある「HUMANITY」というのは、今のお話に通ずる部分がありますね。

立花:弊社の基本理念は3つあります。1つ目が「QUALITY」。世界最高品質の酒を、競争力のある適正な価格で提供するという理念です。

2つ目は「CREATIVITY」です。創業以来という言い方もできますが、特に研究所を設立してから、月桂冠の挑戦と創造の歴史がスタートしました。研究所はこの理念の象徴だといえます。

そして最後に「HUMANITY」ですね。これは、月桂冠で働き、仕事を通じて充実した人生を送れるように、会社が個人を助けていく、という理念です。これは従業員としても非常にありがたいと感じております。

竹内:個人の人生を助ける、というところまでコミットされているんですね。

塔野岡課長(以下、塔野岡):弊社には昔から家族的な社風があります。従業員を大切にしようという考えが代々の経営者に受け継がれてきました。より働きやすい環境を作っていこうとする姿勢は、そういった伝統に由来していると思います。

竹内:代々にわたって大倉家が事業を継承されてきたことも、家庭的な企業風土に影響を及ぼしているのではないでしょうか。

塔野岡:そうですね。社員数が何万人という規模の会社ではありませんので、社員同士はもちろんですが、経営陣とも非常に近い関係で接することができる、温かい社風があると思っています。

作り手にとっての「高品質」がお客様にとっての「高品質」ではない

竹内:施設見学をさせていただき、「CREATIVITY」の姿勢を強く感じました。商品のクオリティが高いのはもちろんですが、商品をいつ、どういったシチュエーションで飲んでいただくのか、というところまで想像されて開発に取り組まれているんですね。

立花:今の時代、多様な飲み方に対応する商品が必要です。アルコール飲料と一口に言っても、さまざまな種類が増えている中、国内での日本酒産業は成熟しています。

ただ、弊社としては、やはりみなさんに日本酒を飲んでいただきたい。では、どんなシチュエーションであれば日本酒を飲んでいただけるのか? という着眼点から生まれたのが、「アルゴ」です。アルゴはアルコール5%と、日本酒としてはアルコール度数が低いという特徴があります。

日本酒というと、度数が高くて次の日に残りやすい、というイメージがどうしてもあります。それゆえに敬遠されてしまうことも多いのですが、アルコール度数が低くて飲みやすい日本酒であれば、手に取っていただけるだろうと。「アルゴ」が日本酒に興味を持っていただくきっかけになれば嬉しいです。

竹内:日本酒の新たな需要を創造されているんですね。

塔野岡:「アルゴ」だけではありませんよ。糖質ゼロ、プリン体ゼロを実現した「糖質・プリン体Wゼロ」は、飲みたくても飲めない方の課題を解決しました。健康のことを気にされている方でも飲んでいただきやすい商品です。

さらに踏み込んだものとして、ノンアルコールの「スペシャルフリー(日本酒テイスト飲料)」があります。お酒が飲めないシチュエーションでも日本酒の雰囲気を楽しんでいただきたい、という思いから生まれた商品です。

ノンアルコールなので、正確には日本酒とは言えないですけど、そういった日本酒テイストの飲料もリリースしています。

竹内:時代や消費者のニーズを常に見据えている、ということですね。

塔野岡:作り手にとっての高品質が、お客様にとっての高品質であるとは限りません。作り手側の自己満足ではなく、「お客様にとって価値がある」ことこそがクオリティである、ということは意識して、市場調査を行っています。

「くり返す」ことで受け継がれていく月桂冠のDNA

竹内:御社は、ラベルデザインに外部デザイナーを起用されたり、研究所に外部から技術者を迎え入れたりと、早くから専門家の知見を取り入れてこられました。まさにイノベーションだったと思いますが、そのDNAは今でも受け継がれていると感じますか?

塔野岡:イノベーションこそ月桂冠の強みだと自負しております。弊社には400年近い歴史と伝統があります。伝統というのは同じことをずっと続けているだけではなく、創造と革新を繰り返すことで伝統になっていく。京都の老舗企業の多くはそういう言い方をします。

弊社においても、歴史の中でイノベーションを積み重ねてきたからこそ、今の伝統があります。それは経営陣のDNAに刷り込まれていますし、社員にも十分に伝え意識させています。

竹内:御社で築いてこられた伝統について、社内での研修や勉強会といったインプットの機会はあるのでしょうか?

塔野岡:折々に触れて、ありますね。管理職が集まる場で共有したり、朝礼で社長がスピーチすることもあります。年4回発行している社内誌も、会社の伝統を社内に発信するいい機会となっています。

大切なのは、くり返し伝えること。同じことを何度もくり返し伝えることで、若い社員にも伝統を伝え、引き継いでいけるように、会社全体で心がけています。

時代のアイデアを最速で具現化する「Gekkeikan Studio」

竹内:伝統とイノベーションが御社の礎になっていることがよくわかりました。最近の取り組みについても教えてください。

塔野岡:「Gekkeikan Studio」というプロジェクトを、2021年に立ち上げています。これは新しい日本酒のアイデアを最速で商品化するためのプロジェクトです。

これまでの商品作りは、コンセプトを考えてから実際に商品化するまでにさまざまなフローがあり、どうしても時間がかかっていました。しかし今の時代、アイデアが出てから商品化までに1年も経つと、発売する頃にはすでに時代が変わってしまい、訴求力が落ちるという悩みがあったんです。

「だったら思いついたものをすぐに商品化しよう!」ということで始めたのが、Gekkeikan Studioです。これは研究員が思いついたアイデアなんですよ。

このプロジェクトによって、例えば、ちょっと変わったお米でお酒を作ってみようとか、色の付いた日本酒を作ってみようとか、思いついたものをすぐに商品化できるようになりました。

立花:こちらの月桂冠大倉記念館内にあるショップにも赤い色の日本酒が置いてありますよ。

竹内:商品名をお聞きしてもよろしいですか?

塔野岡:この赤いお酒は「Gekkeikan Studio no.5」です。Gekkeikan Studioから生まれた商品は、開発された順にno.1、no.2...とネーミングがされていて、現在はこの「no.5」まで発売されています。

竹内:面白いですね! こういった風土があると、若手の方もどんどん自分の意見を言いやすくなりますね。

塔野岡:今までボツになっていたアイデアの商品化も実現しているので、社員のモチベーションが上がっていますよ。「次は自分のアイデアを商品化したい!」「no.6、no.7は自分が手がけたい!」と、みんな前向きになっています。

竹内:一方で、染毛料の分野では花王さんと共同開発をされています。オープンイノベーションにも力を入れられていますね。

塔野岡:月桂冠の中心事業は日本酒ですが、決して日本酒だけにとらわれてはいません。

花王さんの染毛剤にも麹菌のはたらきが応用されていますが、そこには月桂冠の発酵技術が応用されています。

弊社の研究所で培われた技術をもっと広く活用して、食品や医薬品など、日本酒以外の分野にもどんどん手を出していこうという考えはありますね。

竹内:御社のそういったビジネスの基盤にあるのは、やはり11代目の功績に負うところが大きいのでしょうか。

塔野岡:社内で何かあると、11代目の名前が出てくることが多いです。11代目を見習おう、という風潮はありますね。

日本酒文化の発信と地域貢献を担う大倉記念館

竹内:御社は創業以来、伏見の地で事業をされてきました。長い歴史の中で、数多くの地域貢献をされてきたと思いますが、代表的な活動としてはどのようなものがありますか?

立花:その1つは「月桂冠大倉記念館」ですね。記念館を運営していく中で、伏見観光協会との連携も進み、協会が主催する行事にも積極的に参加させていただいております。

塔野岡:観光の拠点であることはもちろん、伏見の産業である日本酒という文化の継承を担っているという意味でも、記念館は重要な役割を果たしています。あとは景観ですよね。明治時代の建物をそのまま活用して、酒どころとしての町並みの保全にも寄与しています。

さらにもう1つ、地下水ですね。酒造りに欠かせない地下水の保護にも力を入れています。この取り組みは月桂冠だけでなく、地域の酒造業者が一丸となって継続的に行っています。これも広い意味での地域環境保全です。

竹内:伏見といえば酒蔵、というイメージは世界的にも浸透しています。近年のインバウンド需要に対する貢献も大きいのではないでしょうか。

立花:そうですね。平日は7~8割の方が海外から来館されます。国内だけでなく、海外も含めて日本酒の文化を発信できる場所でありたいなと思っています。

塔野岡:今後ますます、伏見が日本酒文化を海外に発信していく拠点になってくれればいいですね。

日本酒を世界に!次なるマーケットを求めて

竹内:海外展開についてもお聞かせください。

塔野岡:主な拠点としては、アメリカがあります。アメリカで現地生産を行っています。また、販売拠点として中国にも拠点を設けています。さらに、国内から約40カ国に輸出を展開しているところです。

竹内:最近ではケニアにも卸されていると伺いました。

塔野岡:先日、日本酒などの伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されました。これを機にますます世界に向けて日本酒をアピールしていきたいと考えています。

月桂冠が次世代に求める経験とは?

竹内:「大学連携型ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム」では、大学間連携を通じて多様な学びを提供し、社会課題に高い感度を持てる人材の育成を目指しています。御社が求める人材像や学生時代に経験しておくべきことについて、メッセージをいただけますか?

立花:「自ら考え、行動できる人」を求めています。自分の世界だけで終わらずに、多様な人々と関わった経験を持っていたほうがいいですね。特に、海外の方々との交流経験は非常に貴重です。

塔野岡:現在は記念館の運営も含めてグローバルな視点が求められています。国際的な視野を持った人材がますます重宝されていくでしょうね。

多様な視点こそがイノベーションを巻き起こす

竹内:ここまで御社のイノベーションについてお伺いしてきました。社会でイノベーションを起こそうとするときに大事なことは何だとお考えですか?

立花:私はこれまでに社外のさまざまな方の視点やニーズに触れてきました。その経験から言えるのは、「消費者にとっての高品質」を実現するには流通チャネルや市場の動向、そして最終的なお客様までを含めた、より幅広い視点で物事を考える必要がある、ということです。

自分たちだけの思いに固執せず、商品がお客様の手元に届くまでに関わるすべての人々の視点や状況を考慮に入れる、それこそがイノベーションを起こすために大事なことだと思います。

おわりに

月桂冠株式会社が長年にわたり取り組んできた「伝統と革新の両立」は、まさにソーシャルイノベーションを体現していると感じました。歴史ある日本酒づくりに科学的アプローチを導入し、働き方改革や新たな需要を生み出す商品開発に挑戦し続ける姿勢は、単に企業の利益追求にとどまらず、社会全体への貢献を目指す姿勢にも通じています。

特に印象的だったのは、伝統を「同じことを続ける」ではなく「創造と革新を繰り返す」ことで継承していくという考え方です。これは、"商品開発"や"マーケティング"だけにとどまらず、水資源の保護、原料である米づくり、従業員の働き方、物流など、多岐にわたる要素を結びつけて考えることによって成り立っていると思います。環境保全に配慮した地下水の管理や天然由来の着色成分の活用など、サステナビリティの視点も含めて "創造と革新を繰り返す"基盤になっている点は、まさに社会的な課題解決と企業の成長を両立するソーシャルイノベーションに必要なアプローチだと再認識しました。

「自分たちだけの思いに固執せず、商品がお客様の手元に届くまでに関わるすべての人々の視点や状況を考慮に入れる」という考え方は、企業と社会が互いに価値を創出しあう上でも極めて重要です。月桂冠が示す"創造と革新の繰り返し"という伝統のあり方は、社会課題の解決や持続可能な未来を築くための示唆に富んだ実践例だと感じました。

今後もこうした実践例を参考に、私たちも社会課題の解決に貢献する人材の育成に邁進していきたいと思います。

京都文教大学 地域企業連携コーディネーター

竹内良地

「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介

龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。

公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html