Topics 2024 2024年度ニュース・プレスリリース一覧

2024.12.03

【株式会社西山ケミックス森豊氏】2つ以上の専門性を掛け合わせることが、新しい発見やシナジー効果を生む

はじめに

現代社会において、異なる専門性を持つ人々が協働することで、新たな価値やイノベーションが生まれる機会が増えています。多様な視点やスキルを組み合わせることは、複雑な社会課題の解決や新しいビジネスの創出において重要な要素となっています。

今回は、京都府宇治市に拠点を置く株式会社西山ケミックスの森社長にインタビューを行いました。同社はシリコンゴムの技術を核に、時代のニーズに合わせて事業を多角化し、地域や若い世代との連携を通じて社会課題の解決にも積極的に取り組んでいます。森社長のお話を通じて、異なる専門性を掛け合わせることがどのように新しい発見やシナジー効果を生み出すのか、その具体的な事例と考え方を探っていきます。

株式会社西山ケミックス

創立 :1971年3月

事業内容:シリコーンゴムを中心としたゴム製品全般の設計・デザイン・試作・量産、液晶保護フィルムの加工・販売

住所 :〒611-0041 京都府宇治市槇島町目川138-1

H P :https://www.nsym-chemix.co.jp/

インタビュー実施日:2024年11月7日(木)

ー株式会社西山ケミックスの歴史と事業内容ー

竹内:まず、株式会社西山ケミックスの歴史や事業内容について詳しくお聞かせいただけますか。

森社長:弊社、株式会社西山ケミックスは、もともとゴムの受託加工から事業をスタートし、今年で53年目を迎えます。創業当初は、工業用品向けのシリコンゴム製品、具体的にはパッキンやシールなどを中心に手がけていました。

初期のお客様には、京都の様々な大企業ともお取引がありました。当時、ゴム製品はさまざまな電子機器や産業機械に欠かせない素材として重宝されており、我々の技術が活かされていました。

その後、時代の流れとともにパソコンが普及し始め、1995年頃、Windows 95が発売された頃ですね。我々はキーボードを保護するシリコンゴム製のカバーを開発・製造しました。これが弊社にとって大きな転機となりました。BtoBからBtoCへと市場が広がり、一般の消費者にも弊社の製品が届くようになったのです。

さらに、スマートフォンやタブレットの普及に伴い、液晶画面を保護するフィルムの需要が高まりました。ここでもシリコンゴムの技術が活かされ、接着部分にシリコンを使用した高品質な保護フィルムを提供しています。

最近では、スポーツ用品や釣り具のルアーなど、多岐にわたる分野にも進出しています。我々の強みは、シリコンゴムを中心とした素材の加工技術ですが、それに留まらず、お客様のニーズに合わせてさまざまな素材や製品を提案・製造しています。

竹内:なるほど、ゴム加工から始まり、時代のニーズに合わせて事業を拡大されてきたのですね。地域との関わりについてもお聞かせいただけますか。

森社長:はい、弊社の工場は京都府宇治市にあり、地域のパートさんや社員の方々に多く働いていただいています。地域とのコミュニケーションを大切にし、地域貢献の一環としてさまざまな活動を行っています。

例えば、地域のイベントやお祭りに参加したり、地元の学校と連携したプロジェクトを実施したりしています。宇治市は歴史と伝統のある町でありながら、新しいことにも積極的に取り組む風土があります。その中で、我々も地域の一員として共に成長していくことを目指しています。

-森社長のキャリアと経営哲学-

竹内:森社長ご自身のキャリアについても詳しくお伺いしたいのですが、もともとは証券会社にお勤めだったとのことですが。

森社長:はい、大学卒業後は証券会社に入社し、個人営業を担当していました。主に関東地方、横浜や千葉などで勤務しており、リテール営業として個人のお客様に投資商品の提案をしていました。

その中で、多くの経営者の方々と接する機会がありました。経営者の方々は、事業がうまくいっている時もそうでない時も、非常にエネルギッシュで前向きです。特に、困難に直面した時の対応力や精神力に感銘を受け、自分も将来的には経営者として挑戦してみたいと思うようになりました。

そんな折、友人の紹介で現在の会社とご縁ができました。当時、私は東京に在住しており、妻とは別々に暮らしていたのですが、彼女が体調を崩したことをきっかけに、一緒に暮らすために京都に移ることを決意しました。

竹内:証券会社から製造業への転身には、不安や困難もあったのではないでしょうか。

森社長:そうですね、全く畑違いの業界でしたので、最初は戸惑いもありました。ただ、証券会社で培った財務の知識や経営者とのネットワークが役立ちました。入社前に会社の財務状況を分析し、自分が経営者としてやっていけるかどうかを見極めました。その結果、勝算があると判断し、挑戦することにしました。

また、京都で経営を始めるにあたり、先輩から「京都は時間軸やで」という言葉をいただきました。これは、京都のビジネスは短期的な利益追求ではなく、長期的な視点で物事を考えることが大切だという意味です。京都には、何百年も続く老舗が多く存在します。規模の大小ではなく、いかに長く続けていくかが価値とされているのです。

この言葉は私の経営哲学に大きな影響を与えました。短期的な利益だけを追求するのではなく、持続可能な形で事業を継続し、社員やその家族、地域の方々も含めた全体の幸せを追求することが重要だと考えるようになりました。

竹内:深いお話ですね。その経営哲学が、現在の株式会社西山ケミックスの企業文化にも反映されているのでしょうか。

森社長:はい、そう思います。我々の社風は、社員一人ひとりが主体的に考え、行動できるようなリベラルな環境を目指しています。役職に関係なく、名前で呼び合い、自由に意見を言い合える雰囲気です。

また、社員の成長や働きがいを大切にしており、研修や教育制度も充実させています。新しいことに挑戦したいという社員には、積極的にチャンスを提供しています。

例えば、平日でも研修や勉強会に参加できるような仕組みを整えています。社員が自己啓発やスキルアップを図るための費用も、会社が一部または全額負担しています。これは、社員一人ひとりの成長が会社全体の成長につながると信じているからです。

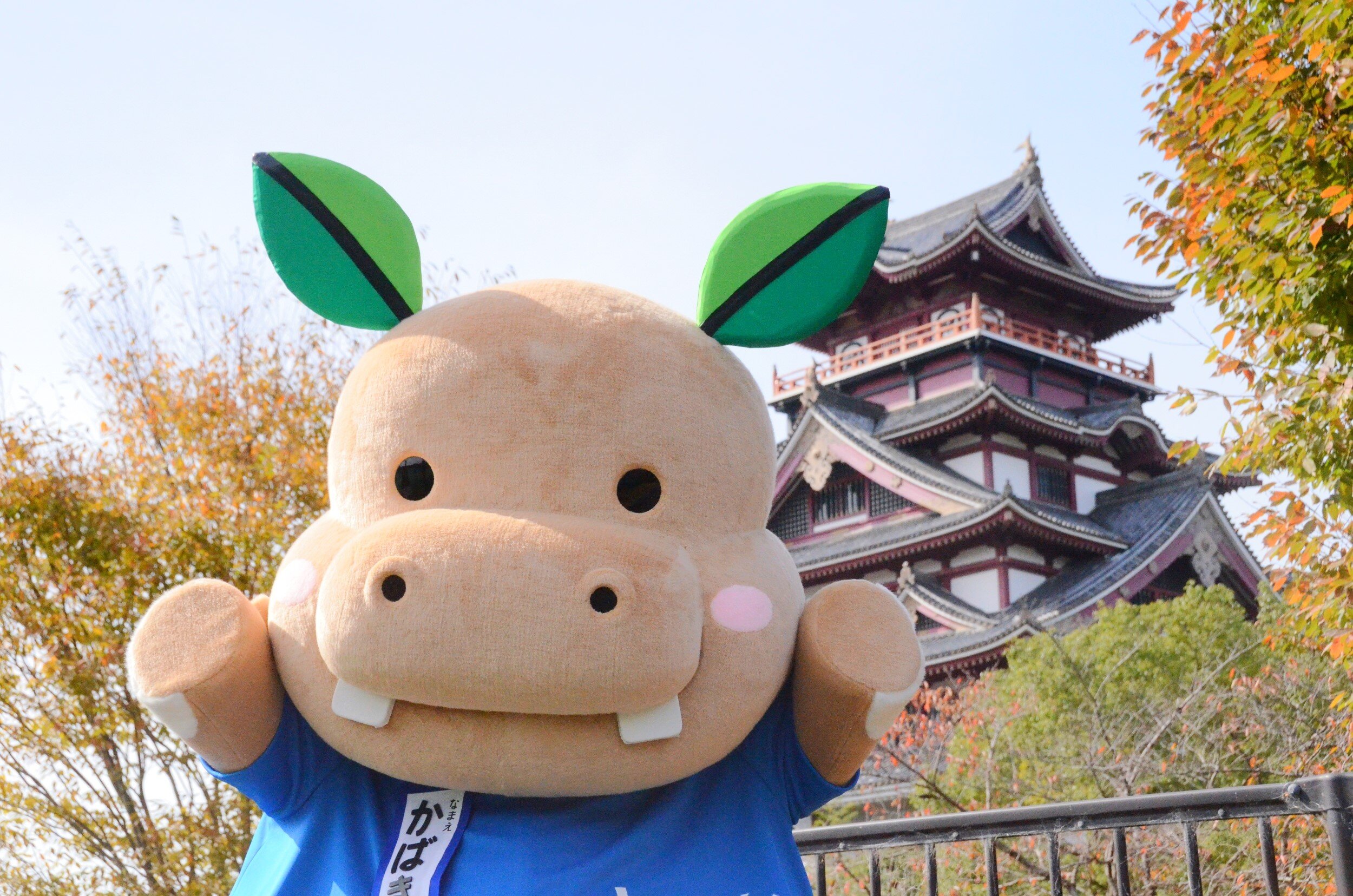

-公式キャラクター「かばきち」の誕生と活用-

竹内:株式会社西山ケミックスの公式キャラクター「かばきち」について詳しくお聞かせいただけますか。

森社長:「かばきち」は、弊社の第2期新卒採用時に入社した新入社員たちのアイデアから生まれたキャラクターです。研修期間中のグループワークで、「自社向けのマスコットキャラクターを作成しよう」という課題を出しました。

その中で、当社のスローガンである「Cover for Lovers」にちなんで、カバのキャラクターが提案されました。「Cover for Lovers」は、「人の思いをカバーして、ちょっとした幸せを提供し続けます」という意味を込めています。カバは「カバー」に通じることから、親しみやすいシンボルとして選ばれました。

新入社員たちは、手書きのイラストから始め、プレゼンテーションを通じてキャラクターのコンセプトやデザインを練り上げていきました。その熱意とアイデアに感銘を受け、正式に「かばきち」を会社の公式キャラクターとして採用することにしました。

竹内:最初に「かばきち」のアイデアを聞いたときの印象はいかがでしたか。

森社長:非常に斬新で、かつ弊社の理念にマッチしていると感じました。社員自らが考案したキャラクターであることも、愛着が湧きますし、社内外でのコミュニケーションツールとして大いに活用できると思いました。

その後、「かばきち」はさまざまな形で具現化されました。まずは社内の資料やパンフレットに登場し、その後はぬいぐるみや着ぐるみ、LINEスタンプなども作成しました。地域のイベントや他社の催し物にも積極的に参加し、今では多くの方々に親しまれる存在となっています。

竹内:「かばきち」が社内外の橋渡し役となっているのですね。

森社長:はい、その通りです。「かばきち」を通じて、社員間のコミュニケーションが活性化され、また地域の方々やお客様との交流も深まりました。SNSでも「かばきち」の情報を発信しており、多くのフォロワーがいます。

最近では、「かばきち」のグッズも制作しており、イベントで配布したり、社内のノベルティとして活用したりしています。子どもたちにも人気があり、地域の小学校や幼稚園からも好評をいただいています。

(株式会社西山ケミックス公式キャラクターの「かばきち」)

-地域貢献と次世代へのものづくり教育-

竹内:続いて、社会貢献と次世代へのものづくり教育について詳しくお聞かせください。

森社長:弊社では、社会貢献の一環として、地域の教育機関や団体と連携したプロジェクトを積極的に行っています。最近では、「inochi WAKAZO Project」に参加しています。これは、高校生たちが社会課題に対するアイデアを出し、それを企業がサポートして実現していく取り組みです。

具体的には、ランドセルの背中側に荷物を固定するアイデアを高校生たちが考案しました。現代の小学生は、教科書やタブレットなど、非常に重い荷物を持ち歩いています。その結果、姿勢が悪くなったり、身体に負担がかかったりしています。

高校生たちは、この問題を解決するために、荷物の重心を背中に近づける仕組みを考えました。彼らは手作りでダンボール製の試作品を作成しましたが、我々はそれをさらに改良し、実用的な製品として具現化するお手伝いをしています。

このプロジェクトを通じて、高校生たちにものづくりのプロセスや楽しさを体験してもらい、次世代のものづくり人材を育成することを目指しています。また、彼らの新鮮なアイデアや視点から、我々も多くの刺激を受けています。

竹内:とても意義のある取り組みですね。他にも、子どもたちへのものづくり教育に力を入れていると伺いました。

森社長:はい、「ものづくりフェスタ」というイベントで、子どもたち向けのワークショップを開催しています。ゴムを使った工作や、キーホルダー作りなど、子どもたちが楽しみながらものづくりに触れられるプログラムを提供しています。

例えば、ゴムを型抜きして動物の形を作ったり、絵を描いてオリジナルのキーホルダーを作ったりします。子どもたちは非常に興味津々で、目を輝かせながら取り組んでくれます。その姿を見ると、我々もとても嬉しく思います。彼らが将来、ものづくりの世界に興味を持ち、活躍してくれることを期待しています。

また、地域の学校との連携も深めており、工場見学や職場体験なども受け入れています。若い世代にものづくりの魅力や可能性を伝えることは、企業の社会的責任の一つだと考えています。

竹内:地域と共に歩む企業として、素晴らしい取り組みをされていますね。

-若手社員の成長と心理的安全性の確保-

竹内:近年では、若手社員の離職理由として「職場が緩すぎて自己成長ができない」という声があり、森社長ともその点について以前お話をさせていただきました。改めてどのようにお考えか、貴社の取り組みと合わせて教えていただけますでしょうか。

森社長:世間一般的にそのような意見を耳にすることが多くあります。弊社の社風はリベラルで、自由な雰囲気を大切にしていますが、それが一部の社員にとっては「緩すぎる」と感じられる可能性もあるかもしれません。

大切なのは、彼らが何に不安を感じ、何を求めているのかをしっかりと聞くことだと思っています。漠然とした不安を抱えている場合も多いので、弊社では面談やアンケートを通じて一人ひとりの声に耳を傾けています。

例えば、「自分のキャリアをもっと積みたい」「厳しい環境で成長したい」と考えている社員には、チャレンジングなプロジェクトや研修の機会を提供します。また、自己成長のための目標設定やキャリアプランの策定をサポートしています。

一方で、「職場が緩すぎる」と感じる背景には、具体的な不安や心配事が隠れていることもあります。例えば、「このままでは自分の市場価値が下がるのではないか」「将来のキャリアが見えない」といった不安です。そうした場合には、上司や人事担当者が丁寧にヒアリングを行い、適切なサポートやアドバイスを提供しています。

竹内:社員一人ひとりのニーズに合わせた対応をされているのですね。組織の中で、心理的安全性を確保する取り組みも重要だと思いますが、その点はいかがでしょうか。

森社長:その通りです。心理的安全性は、社員が安心して意見を言い合える環境を作る上で非常に重要です。我々は、役職や年齢に関係なく、誰もが自由に発言できる文化を育んでいます。

会議では、声の大きい人だけでなく、普段あまり発言しない人にも意見を求めるようにしています。また、失敗を責めるのではなく、そこから学びを得る姿勢を大切にしています。これにより、社員たちは新しいアイデアや提案を積極的に出すようになりました。

-求めるのは、イノベーションを起こせる人材-

竹内:では、求める人材像について詳しくお聞かせください。

森社長:我々が求める人材は、クリエイティブで0から1を生み出す力を持った方、そしてプロジェクトマネジメント能力がある方です。新しいことに挑戦し、イノベーションを起こせる人材を歓迎します。

ただ、そのような人材を活かすためには、組織体制も整える必要があります。新規事業やソーシャルイノベーションに取り組むチームには、特別なサポートや環境が必要です。既存の事業とは別の枠組みで考え、彼らが自由に活動できる場を提供することが重要です。

また、多様な専門性を持つ人材が協力することで、新たなシナジーが生まれると考えています。例えば、心理学や経営学、デザイン思考など、異なる分野の知識を持つ人材が集まることで、斬新なアイデアや解決策が生まれる可能性が高まります。

しかし、そうした人材を受け入れるためには、組織全体として多様性を尊重し、心理的安全性を高める文化を育む必要があります。彼らが安心して意見を述べられる環境が、新しい発想を生む土壌となります。

竹内:組織全体として、多様性を受け入れ、活かす取り組みをされているのですね。

森社長:はい、その通りです。これからの時代、変化のスピードがますます速くなり、複雑な課題が増えていきます。その中で、単一の専門性や視点だけでは対応しきれないことも多いでしょう。

だからこそ、異なるバックグラウンドや専門性を持つ人材が協力し合い、多角的な視点で課題に取り組むことが必要だと考えています。

具体的には、新規事業開発チームやプロジェクトチームを編成する際に、異なる部署や専門分野からメンバーを集めています。また、外部の専門家や他社とのコラボレーションも積極的に行っています。

-「異なる専門性が融合する」本プログラムへの期待-

竹内:最後に、「ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」への期待やご意見をお聞かせください。

森社長:このプロジェクト自体がソーシャルイノベーションであり、非常に意義深い取り組みだと思います。エネルギーを持って社会課題に取り組む人材が増えることは、企業や社会にとって大きなプラスになります。

特に、専門性を二つ以上持ち、それを掛け合わせることで新しい発見やシナジー効果を生み出す人材の育成に期待しています。例えば、心理学と経営学、デザインと技術など、異なる分野を組み合わせることで、これまでにないアイデアやソリューションが生まれるでしょう。

また、社会人が大学院に通いながら学び直すことも素晴らしいと思います。学び続けることで、新たな視点や知識を得ることができ、それが企業や社会の発展につながります。弊社としても、社員が学び直しを希望する場合は、積極的に支援していきたいと考えています。

竹内:社員の学び直しを会社として支援されるのですね。

森社長:はい、例えば、平日に研修や大学の講義に参加できるように勤務時間を調整したり、学費の一部を会社が負担したりしています。社員が自己啓発やスキルアップを図ることは、会社にとっても大きなメリットがあります。

また、学び直しをした社員が社内でロールモデルとなり、他の社員にも良い影響を与えています。新しい知識や視点を持った人材が増えることで、組織全体の活性化につながっています。

竹内:素晴らしい取り組みですね。このプロジェクトを通じて育成された人材が、社会や企業で活躍する姿が目に浮かびます。

森社長:そうですね。社会課題は複雑で、一筋縄ではいかないものが多いですが、多様な専門性を持つ人たちが協力すれば、新しい解決策が見つかるはずです。そういった人材を育成し、社会に送り出すこのプロジェクトには大いに期待しています。

写真(右から、株式会社西山ケミックス代表取締役森豊氏、京都文教大学産業メンタルヘルス研究所長中島恵子、京都文教大学地域企業連携コーディネーター竹内良地)

おわりに

株式会社西山ケミックス様は、シリコンゴムの技術を核にしながら、電子機器からスポーツ用品、釣り具まで多岐にわたる分野へ進出されています。その背景には、ゴム加工の専門性と時代のニーズを的確に捉えるマーケティング力、さらには地域や若い世代との連携といった多様な要素が組み合わさっていると感じました。今回、森社長のお話を伺い、異なる専門性を掛け合わせることが新しい発見やシナジー効果を生むということを深く実感しました。

特に印象的だったのは、高校生との「inochi WAKAZO Project」や子どもたちへのものづくり教育への取り組みです。若い世代の新鮮なアイデアや視点を取り入れることで、これまでにない製品やサービスを生み出し、社会課題の解決にも寄与されています。このような多様な専門性や世代間のコラボレーションは、新しい価値創造の原動力となっています。

これは、まさに私たちが取り組んでいる「ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」の理念と一致しています。本プログラムでは、龍谷大学政策学研究科、琉球大学地域共創研究科、そして京都文教大学臨床心理学研究科という異なる専門性を持つ大学が連携し、地域社会に貢献する人材を育成することを目指しています。異なる専門性や視点を掛け合わせることで、新たな社会課題の解決策やイノベーションが生まれると考えています。

京都文教大学 地域企業連携コーディネーター

竹内良地

「大学連携型ソーシャルイノベーション人材養成プログラム」のご紹介

龍谷大学大学院政策学研究科、琉球大学大学院地域共創研究科、そして京都文教大学大学院の3大学院が連携し、次世代のソーシャルイノベーション人材を育成するためのプログラムです。このプログラムでは、社会課題を多面的な視点から分析する力や、異なる領域の知見を統合し新たな価値を創出する力を養います。持続可能な社会の発展に貢献できる人材を育成することを目指し、臨床心理学の知見を活かしながら、社会課題解決に向けたイノベーションのプロセスやデザインを描けるイノベーション人材、そしてそのイノベーション人材を支援する心理専門家を育てていきます。

公式ホームページ:https://www.kbu.ac.jp/kbu/siprg/index.html