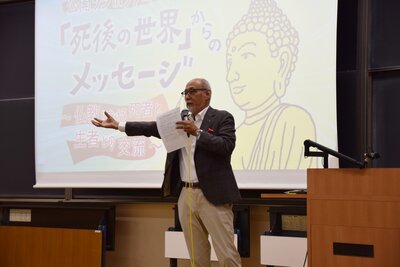

● 【実施報告】2025年7月19日開催「『死後の世界』からのメッセージ ~仏教における死者と生者との交流~」

3名の講師をお迎えし、インド・中国・日本それぞれの国の仏教説話を語っていただく「『死後の世界』からのメッセージ ~仏教における死者と生者との交流~」を佛教大学仏教学部様のご協力のもと、7月19日に開催いたしました。

まず、インドを担当される平岡聡先生より、「仏教説話にみる死者と生者」のお話がありました。インド仏教では前提として、業と輪廻の思想があり、生前の行為によって六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)のいずれかに転生するとされており、今回はその中でも「餓鬼」と「天」をテーマに発表されました。 「餓鬼(プレータ)」は、常に飢餓に悩まされる存在であるが、インド思想の中では死者(祖霊)という意味も持っています。また、パーリ語の『ペータ・ヴァットゥ(餓鬼事)』では、餓鬼は人が直接食べ物を施しても救済されず、出家者へ布施をし、その功徳を出家者が餓鬼に回向することで餓鬼は救済されるとされています。餓鬼については、餓鬼が救いを求めて生きている人々に助けを求める物語が多数残されています。特に、サンスクリット語の『ディヴィヤ・アヴァダーナ』には、餓鬼は生前の悪業と善業を因果応報として、死後の世界にて苦しみと快楽としてそれぞれ享受しているという記述があり、餓鬼が生きている家族に同じ苦しみを味合わないように「悪業を止め戒律を守るように」と伝言を託す物語が残されています。このように、餓鬼を描いた物語は、死者が生者に善行を促すメッセージを託し、家族を救う善の役割を果たすことが強調されています。

「餓鬼(プレータ)」は、常に飢餓に悩まされる存在であるが、インド思想の中では死者(祖霊)という意味も持っています。また、パーリ語の『ペータ・ヴァットゥ(餓鬼事)』では、餓鬼は人が直接食べ物を施しても救済されず、出家者へ布施をし、その功徳を出家者が餓鬼に回向することで餓鬼は救済されるとされています。餓鬼については、餓鬼が救いを求めて生きている人々に助けを求める物語が多数残されています。特に、サンスクリット語の『ディヴィヤ・アヴァダーナ』には、餓鬼は生前の悪業と善業を因果応報として、死後の世界にて苦しみと快楽としてそれぞれ享受しているという記述があり、餓鬼が生きている家族に同じ苦しみを味合わないように「悪業を止め戒律を守るように」と伝言を託す物語が残されています。このように、餓鬼を描いた物語は、死者が生者に善行を促すメッセージを託し、家族を救う善の役割を果たすことが強調されています。

対して、「天(神)」は自由に人間界に降り立ち、直接助言を与えることができる存在です。パーリ語の『サムユッタ・ニカーヤ』では、天女が仏弟子アヌルッダを誘惑する話があり、死者は生者を見守るだけではなく、生者を誘惑する怖い存在でもあるとされています。一方で、サンスクリット語の『根本説一切有部律破僧事』では、天子がアナータピンダダという長者を励まし、ブッダへの謁見を助ける例が挙げられており、死者が生者にとって、支援者にも誘惑者にもなりうる両義的な存在であることが分かります。死者は、アウシュビッツや広島・長崎の原爆の犠牲者のように、生者に影響を与え続ける存在でもあります。

次に、中国に渡った仏教はどうなったのかを齊藤隆信先生が「蘇生するメッセンジャー」の視点からお話になられました。

まず、現世中心主義の中国人が、どのように来世(死後)を説く仏教を受け入れて行ったかという点ですが、現世中心主義だが合理主義でもあった中国人は、現世だけの因果関係では説明できない問題が、来世を想定することで合理的に説明できることに気づいたことで、仏教を受け入れていくことができたそうです。受け入れる過程において中国は、インド仏教をそのまま受け入れるのではなく、文化・風土の違いや、中国的要素である十王信仰等と融合しながら、より現実的な物語として仏教を昇華させていきました。中国では、死後の世界を見聞し、再び現世に戻り周囲の人々にその体験を語る蘇生譚の物語が、仏教伝来前より志怪小説として存在していたが、仏教説話も蘇生譚の物語と融合していきます。

まず、現世中心主義の中国人が、どのように来世(死後)を説く仏教を受け入れて行ったかという点ですが、現世中心主義だが合理主義でもあった中国人は、現世だけの因果関係では説明できない問題が、来世を想定することで合理的に説明できることに気づいたことで、仏教を受け入れていくことができたそうです。受け入れる過程において中国は、インド仏教をそのまま受け入れるのではなく、文化・風土の違いや、中国的要素である十王信仰等と融合しながら、より現実的な物語として仏教を昇華させていきました。中国では、死後の世界を見聞し、再び現世に戻り周囲の人々にその体験を語る蘇生譚の物語が、仏教伝来前より志怪小説として存在していたが、仏教説話も蘇生譚の物語と融合していきます。

斉藤先生は蘇生譚の構成パターンを、①現の中で極楽・地獄等の異界を体験し、周囲の人に語る、②夢の中で異界を見聞し、目覚めてから周囲の人に語る、③臨終の中で異界を体験し、居合わせた人に語る、④命終して異界に行って見聞したことを、蘇生してから有縁の人に語る、の4つに分類されており、今回は④を主軸としながら極楽からの蘇生、地獄からの蘇生、その他異界からの蘇生の物語をそれぞれ紹介されました。極楽からの蘇生では「念仏を唱えず信仰心のなかった母に、蘇生した娘が念仏を促すことで、母も極楽へ往生することができた話」が、地獄からの蘇生では「地獄に落ちた者でも阿弥陀仏の名を聞けば救われるという事を地獄の王から聞く話」が、その他異界からの蘇生では「冥界にいる罪人が遺族に自分のために功徳を積むよう伝えて欲しいとお願いする話」などが描かれていることが紹介されました。これらの蘇生譚では、異界の仏菩薩や閻魔王が直接人々にメッセージを発信するのではなく、「蘇生したメッセンジャー」がその見聞を伝達する役割を担っていることが紹介されました。

斉藤先生は「蘇生譚は、仏教の教えを広めるという目的だけではなく、過去・現在・未来の三世を前提とした因果応報の物語であり、道徳倫理の維持や社会秩序の安定を期待する目的があったのでないか。また、不条理な因果不応報に直面した時に、三世因果応報という大きな物語で乗り越える力にもなっていたのでないか」と蘇生譚の物語の力を強調されていました。

最後に、仏教の終着点である日本ではどうなったのかを、三好俊徳先生が「死後の世界との交流」としてお話されました。

日本には、古代から死後の世界を描いた「黄泉」の概念があり、『古事記』のイザナギとイザナミの物語から、現世と黄泉(死後の世界)は交流することができたことが分かります。仏教伝来後、平安時代に成立した『仏教説話集』の『日本霊異記』に描かれた物語からは、死後の世界は極楽、閻魔王宮、地獄と3つの世界に別れたことが読み解け、それぞれの物語は、中国同様、蘇生譚の形で描かれています。一方で、夢で神仏とつながる記述や、生きたまま地獄と現世を行き来した小野篁の話、地獄が奈良の春日の地下にあるとされている等、仏教説話が日本独自の発展をとげていったことが伺えます。

また、日本独自に発展していった概念として「魔道」という世界の記述の記述があることを三好先生は強調されていました。魔道は、地獄の様であるが異なる場所で、仏法を私利私欲の為に学んだ者が落ちる場所とされています。また、天狗が住む場所であるとの記述もありますが、天狗は六道輪廻から外れた存在であり、魔道に落ちた者が転生した姿、すなわち元は僧侶であったということです。天狗は仏教を邪魔する悪であった一方で、中世では善天狗と悪天狗に分られ、善天狗は仏法を守るとされていった存在でもあります。このように、日本ではインド・中国にはなかった中間的な存在が作られていったことが分かります。

発表後のパネルディスカッションでは、本シンポジウムを企画された林雅清先生の進行のもと、臨床物語学研究センター長の平尾和之先生も加わり、大いに盛り上がりました。

まず、平尾センター長は、臨床物語学の視点から「時代を超えて紡ぎ出されてきた、生と死を巡る仏教の物語は、死にゆく人、残された遺族、そして現代を生きる我々みなにとって、困難な生を支える力になる」と感想を述べられました。

その後、ディスカッションの中心となったのは、インドと中国・日本における「死者からのメッセージ」の伝え方の違いでした。輪廻思想が前提のインドでは死者が蘇る「蘇生譚」は見られず、餓鬼や天人といった別の存在として直接生者に働きかけているのに対し、中国や日本では「蘇った者」が死後の世界を語る蘇生譚が主流であることから、平岡先生は「中国・日本では輪廻思想が完全には受容されず、死後の世界の存在を証明するために『蘇ったメッセンジャー』という形をとる必要があったのではないか」と考察されていました。この形式の違いは、各国で仏教が受け入れられていく過程で生じた変化であることが議論されていきました。

また、質疑応答では、日本の物語には神仏習合が、中国の物語には道教や民間信仰がそれぞれ影響を与え、各々の死生観を形成していることが話題となりました。

最後に、平尾センター長は「死後の世界からのメッセージをどう受けとめて自らの生き方に活かすとともに、みなさんの中で死者との交流を大切にしてほしい」と語られました 。その補足として平岡先生も、「死者との交流は決してオカルト話ではない。夢や遺品を通じて死者と出会い直し、自分自身の心の中で対話することだ。そう捉えれば、我々が自らの物語を紡ぐ上で非常に有用なものとなる」と、その意義を述べ締めくくられました。(スタッフ:花本和真)

最後に、平尾センター長は「死後の世界からのメッセージをどう受けとめて自らの生き方に活かすとともに、みなさんの中で死者との交流を大切にしてほしい」と語られました 。その補足として平岡先生も、「死者との交流は決してオカルト話ではない。夢や遺品を通じて死者と出会い直し、自分自身の心の中で対話することだ。そう捉えれば、我々が自らの物語を紡ぐ上で非常に有用なものとなる」と、その意義を述べ締めくくられました。(スタッフ:花本和真)